模写と由一

『WORKS』に「Drawing」というページを追加しました。

画像をクリックすると次の画像に切り替わりますので見てください!

美空ひばり/チャルメルそば屋

自分の普段の作業は主に印刷物を集め、その印刷物を切り抜いたりバラしたりして何かに貼ったりすることなのだけど、時々、その切り抜いた写真なり絵なりを自分の絵として無性に描きたくなることがある。

その衝動というか欲望がどういった類のものなのか、またその描いたものが何の役に立つのかいまだにさっぱり見当がつかない。

特に鉛筆という子供の頃から誰しもが使っていて、しかもシンプルかつありふれた、おそらく画材としての地位は相当に低いであろうものを使用して描きたくなる。

基本的にはただ模写をしている。

模写とは言え、別に自分の絵の能力を高めたいというモチベーションがあるのかどうかも疑問で、もしそれが第一義にあるのならあらゆるものを描けるようにモチーフの選択にはもっと気を使った方が良いだろうし(現時点ではモチーフの全てはほぼ人物)、描いたものを後に「作品」として販売することを厳密に想定するならば、画材を選択する時点で「鉛筆」は「なし」じゃないのかとも思う。

まるで言い訳のように「スポーツ的」かつ「商売的」な角度から分析をしてもどうにも捉えきれないものがある気がする。

かと言ってさらに自己言及的な精神分析などしてもおそらく答えは出ない気がしてならないばかりか、精神衛生上良くないことだけは間違いがない(笑)

自分にとっては無意味で空虚な「白紙」に「絵」を描くのはどういうことだろう?という興味と、絵を描くこととはもしかしたらもはや「無意味で空虚なこと」かも知れない、という「頭がおかしい」と言われても仕方のない回りくどい同義反復です(笑)。

21世紀になって久しいけど、「絵」の必要性ってどれくらいあるんだろうか?

写真はあるは映像はあるはCGはあるはのこの時代に、「鉛筆でそこそこの模写」なんて「古典過ぎて前衛」という皮肉しか思いつかない。(嬉々として描いておいて、さらにそれをネット上に公開してる人間が吐く台詞とは思えないのだけれど)

一方で「あると良いながあり過ぎます(c)スチャダラパー」という名文句も思い出しますが。

一応付け加えますが、こういうことを書くのに悲壮感とか全くなくて、ましてや「手描きの復権」という使命感など皆無です。ニヤニヤしながら書(描)いてますので(あ〜こいつは過剰なルサンチマンがねじれてこんな自傷行為に近い文章(絵)なんかを書(描)いてるのだな)とか決して思わないように。困ります(笑)。

でもどこかねじれた面白さみたいなものは「普通に絵を描く」ということにはあるような気もしているのは確かです。「普通の絵」って何よ、という素朴な疑問も込みで。

最近『高橋由一展』という展覧会に行った時も同様のことを考えたりしました。

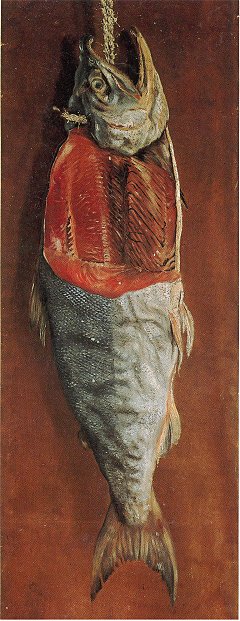

高橋由一の鮭の絵は高橋由一本人のことを知らなくても見たことがある人は多いとは思う。

こういう写実的な絵を油絵具で描いて、「日本洋画の父」と呼ばれた人物です。

彼が生まれたのはペリーの黒船が来日(1853)するよりも以前の1828年、つまり江戸時代の末期。

彼は江戸にある武士の家に生まれた子で、もともとは侍だったんです。

しかも彼の若かりし頃の江戸では、浮世絵で誰もが知っている葛飾北斎や歌川広重がそのキャリアの全盛期でありました。

また司馬江漢という浮世絵出身の洋画家もいました。

そして江戸末期とは、局地的ではあるけど、西洋の近代科学・思想・技術などがとっくに日本に入り込んできている時代です。

その時代に高橋由一はこれまでの日本で当たり前だった浮世絵や狩野派などの「記号的」で「平面的」な日本の絵画ではではなく、本物のように「写実的」で油絵の具という物質感の強い画材で「質感」を画面に求めるようになります。

ちなみに高橋由一より以前に油絵を描いたことで知られるのは、エレキテルの発明をした平賀源内(1728-1780)です。

平賀源内は出羽秋田藩の佐竹義敦というお殿様の依頼で鉱山開発へ出向いた際に、そのお殿様や藩士に油絵を教えて「秋田蘭画」というものを生むきっかけをつくった人物でもあり、さらに言うと、教え子である藩士の小田野直武は杉田玄白などが著した『解体新書』(1774刊行)の表紙をはじめとする図版を描いています(平賀源内は杉田玄白と交友関係にありました)。

この辺りは「ちなみに・・・」などと言ってどんどん脱線してしまう脈がとんでもなくあって面白い時代ではありますが、それはまた気が向いた時に書きたいと思います(思えば、近代公園史のノートを書くと言いながらそのまま放置している)。

話を戻すと、高橋由一の生きた江戸後期から明治時代というのは、それまでの日本からすれば目新しい西洋的な「技術」や「考え方」の下地が既に存在していて、その上で高橋由一は「油絵」という「技術」を使って生きて行こうとしました。

当時は写真という技術は既に日本に入ってきてはいて、高橋由一は明治政府からの仕事でモノクロの江戸城の写真に水彩絵具で着彩することもやっていたそうです(その写真があったら心の底から見てみたい)。

しかし、その頃の写真は当然モノクロで、しかも保存性が低いシロモノだったそうで、高橋由一はしっかりつくれば堅牢で保存性の高いことがわかっていた油絵を「記録物」として有用だと思ったそうです。

そこで彼は明治時代になり、失われつつある江戸時代からの風景であったり花魁や武具、生活風景などを写実的に描きました。

実際に現物を見ると、本当に素晴らしいんです。画面から気合いが感じられるんですよやっぱり。

もっと言ってしまえば、日本の油絵の歴史はほとんど「高橋由一に始まり高橋由一で終わる」と言いたいくらいです。先人として平賀源内や秋田蘭画に司馬江漢などもいますし、後の油絵の大家はいくらでもいて、それぞれに良さや面白さはあってどれも好きではあるんですが、最も「自分のやっている事が社会のためである」という、ほとんど狂気にも近いエネルギーを感じるのが高橋由一による静謐な「風景画」や「静物画」であるという凄さ、怖さ、苛烈さ、ヤバさ。

近代的で西洋科学的な意味で「正確に」「絵を描く」ということは、自分の眼と手を機械のように扱うということなのだろうとは思うけれど、そういう意味ではもとから日本に存在した「職人」とも重なる部分は大きいとは思う。

思うがしかし、その成果物である絵を見ると全然違う。

「眼と手を機械のように」などとうかつにも書いてしまったけど、「機械」のないのが当たり前の時代の「職人」と「機械」を前提にした「職人」では根本的に違うだろうと思う。

ややこしい話だ。

そして話が落ちない。

そう簡単に落とす気もさらさらない。

参ったか。ぐぅ。

最近よく思うことは、「新しいことを人類で最初にやる人間よりも、誰一人やらなくなったとうに古くなったことを最後までやってる人間の方がすごい気がする」ということ。

「最初の人間」よりも「最後の人間」の方がかっこいいと思うようになったのは、年のせいでしょーか。

今日はここまで。

2012/05/21

Pingback: 渡部剛の狼煙雑記 watabe go no noroshi-zakki » 受賞&展示予定&その他